Page 1

André Jolly - peintre de Névez et de Pont-Aven

Accueil Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Galeriee

Pour afficher un tableau, cliquez sur son nom dans le texte.

Au printemps 2005, le musée de Pont-Aven a présenté une rétrospective de l’œuvre peint d’André Jolly; il a proposé une sélection d’une cinquantaine de toiles et de dessins qui puisent essentiellement leurs sources d’inspiration dans les secteurs de Pont-Aven et de Névez, et qu’André Jolly a produits de 1904 jusque dans les années 1930. Comme l’a souligné, lors du vernissage, le 19 mars , Catherine Puget, conservateur du musée des Beaux-Arts, “cette exposition devait se tenir dans le musée de Pont-Aven, tant la vie de l’artiste est liée à cette région” .

André Jolly a, en son temps, connu une indéniable notoriété: il a participé à de nombreuses expositions, à Paris, en province, et aussi à l’étranger. Mais comme le peintre ne tenait pas d’archives, nous avons perdu la trace d’un grand nombre de tableaux vendus. Pour la décennie 1904-1914, sur soixante-quatre toiles exposées aux salons d’Automne et des Indépendants, quarante-neuf restent encore à découvrir. Le succès du peintre a donc peu à peu sombré dans l’oubli. Mais sans montrer d’amertume et d’une discrétion absolue, André Jolly n’a jamais voulu évoquer son aventure artistique. Ainsi, il a fait sienne la philosophie d’un personnage tiré d’une nouvelle d’Henri de Régnier,”La canne de jaspe”, qu’il trouva le temps de recopier aux armées, en 1917, afin de l’offrir à son épouse; l’écrivain fait dire à monsieur d’Amercœur: “Tout homme à s’expliquer se diminue. on se doit son propre secret. toute belle vie se compose d’heures isolées... On peut pour soi, et encore, avoir vécu chacun de ses jours; aux autres, il faut apparaître intermittent. Sa vie ne se raconte pas, et il faut laisser à chacun le soin de l’imaginer...”

Cependant, aujourd’hui, André Jolly commence à être reconnu. En 1999, le musée de Pont-Aven a accueilli en dépôt, une toile de grandes dimensions que le peintre exposa, en 1909, au salon d’Automne et qui se trouvait à Charleville, dans les réserves du musée de l’Ardenne. Certaines toiles réapparaissent et sont proposées en ventes publiques. Enfin, cette exposition permet une redécouverte des œuvres d’André Jolly qui montrent toujours, comme l’écrivait, en 1923, le critique Ciolkowski, “un grand caractère, et font preuve d’un sens de la composition et d’un don d’observation extrêmement rares...”

André Jolly naît le 11 août 1882, dans la belle cité ardennaise de Charleville. Son père, Edouard Jolly, tient une importante librairie-imprimerie qui occupe, au coin de la rue du Moulin, l’un des vingt-quatre pavillons de la grande Place Ducale conçue comme l’actuelle Place des Vosges, à Paris; actif, doué de réelles qualités commerciales, très cultivé, régionaliste, il attire chez lui les chercheurs locaux, en particulier, l’érudit Albert Meyrac, rédacteur en Chef du “Petit Ardennais”, avec qui il s’associe pour publier de nombreux ouvrages sur les Ardennes. On peut imaginer le jeune André Jolly saisissant les techniques de l’imprimerie et de l’illustration, acquérant le sens de la composition, découvrant des gravures médiévales où les personnages sont dessinés en traits nets, où les ombres sont rendues par de fines hachures et où les arbres aux feuilles stylisées servent d’encadrement. Nous ignorons quels furent ses premiers maîtres mais nul doute que ces gravures marqueront la précoce vocation artistique du peintre.

En 1900, (vingt-neuf ans après son compatriote Rimbaud que son père -son voisin et aîné de trois ans - a probablement connu), il arrive à Paris et entreprend, à la Sorbonne, de solides études de lettres classiques. La même année, il accomplit un voyage initiatique à Pont-Aven que Gauguin a quitté définitivement en 1894 pour s’exiler dans les lointaines îles du Pacifique, “rompant avec le factice de la vie européenne.” Après son périple finistérien, il prend la décision d’arrêter ses études. Il abandonne une idée de thèse sur “les origines de l’Académie de France à Rome” et renonce, en dépit des espoirs de son père, à reprendre l’imprimerie familiale. Il choisit d’être artiste-peintre.

A Paris, André Jolly occupe d’abord un appartement, 33, rue Jacob, à quelques pas de l’Ecole des Beaux-Arts dont il juge les cours trop académiques. André Jolly peut être considéré comme un autodidacte de la peinture. Il fréquente épisodiquement les ateliers de Ferdinand Humbert et de Victor Marec dont il conserve une reproduction de tableau, la chanson sentimentale; mais à titre documentaire, sans plus ! “Le réalisme de cette oeuvre , écrit - il, à son cousin René Fournier, étriqué mesquin et conventionnel m’attriste. Cet art-là n’atteindra jamais ni le naturel, ni la puissance d’une photographie habilement prise.” Ce rejet rappelle le jugement brutal de Gauguin qui, en 1889, écrivait que la commission supérieure des Beaux-Arts “déployée en cordon sanitaire autour des musées de l’Etat” veillait “à la contrebande du talent comme une douane de l’Esthétique” (1). André Jolly se montre un observateur infatigable des Galeries d’art de Bernheim-Jeune et d’Ambroise Vollard. La rue Laffitte constitue ”son poste d’observation où il analyse, approfondit la manière de Cézanne, de Monet, de Gauguin et de Van Gogh” écrit Gérald Schurr (2), assertion que reprend Emmanuel Bénézit dans son dictionnaire critique.(3)

A partir de 1904, André Jolly s’installe à Montmartre, au No 90 de la rue Lepic, non loin du No 54 où vécurent Van Gogh et son frère Théo, et tout proche du 87 où Auguste Delâtre et son fils Eugène exercent leurs talents de graveurs sur bois. Il partage son appartement avec le peintre Fernand Morin qui devient son ami. Il s’installe ensuite au No6 de la rue Armand Gauthier, sur le versant ouest de la butte Montmartre. A quelques centaines de mètres, il aménage au quatrième étage d’un immeuble, 2, square Caulaincourt, un atelier qui s’ouvre par une large baie vitrée sur la banlieue nord de Clichy et de Saint-Ouen. André Jolly n’hésite pas à changer souvent d’ateliers: par la suite, il en occupe un autre, 29 bis, boulevard St.Jacques, puis un autre encore, 7, rue Daguerre pour un modique loyer d’environ 700 francs l’an.

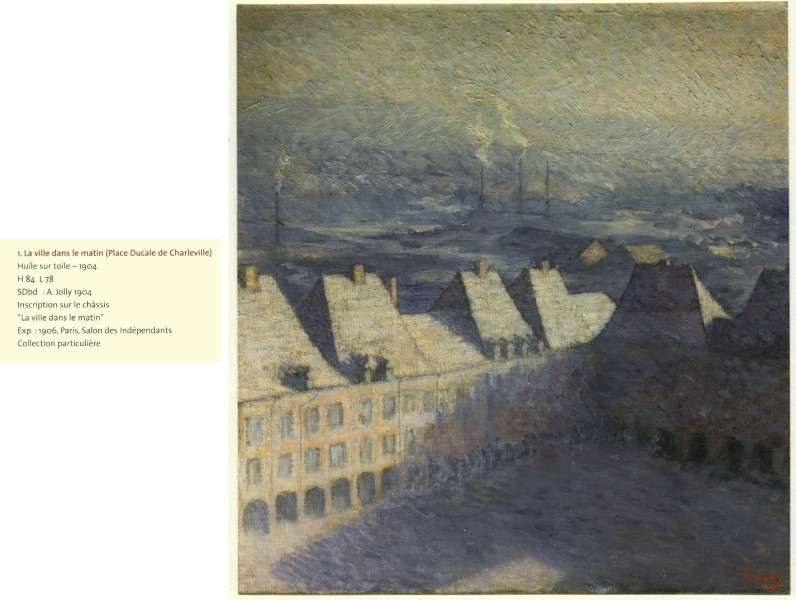

André Jolly a peu représenté Paris; une seule toile, aujourd’hui disparue, Neige à Montmartre, est exposée au Salon des Indépendants de 1906. En 1904, il peint, à contre-jour, la ville dans le matin, la Place ducale de Charleville, selon une vue plongeante qui réunit tous les caractères impressionnistes; au loin, les cheminées des usines de Mézières insinuent leurs mouvantes fumées dans un ciel embrumé.

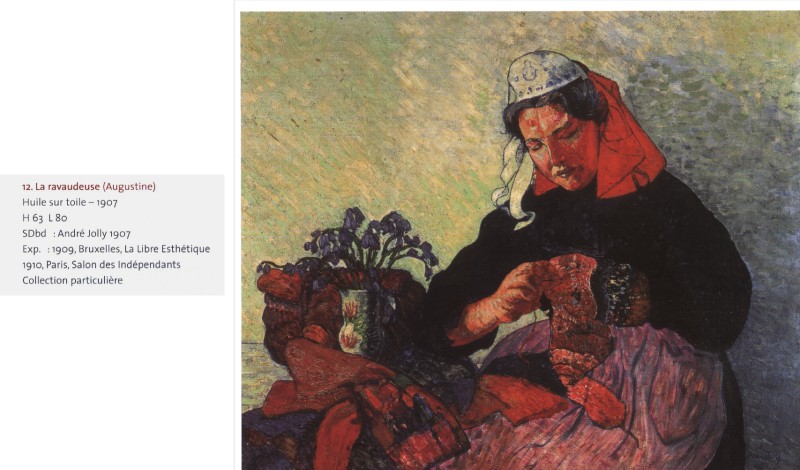

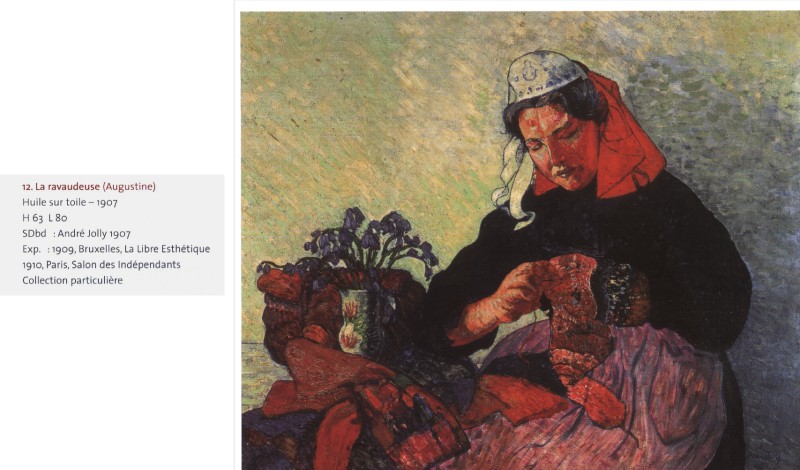

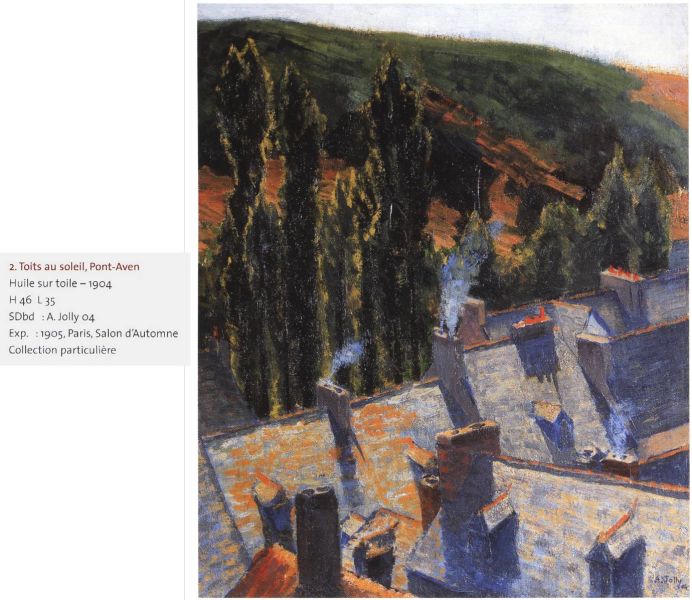

Mais c’est dans le Sud-Finistère qu’il puise ses sources d’inspiration. Le souvenir de son premier voyage, le charme persistant qu’exerce Pont-Aven, sur une myriade de peintres de seconde génération après celle de Gauguin, l’incitent à s’établir dans cette petite cité, épicentre qui a révolutionné l’histoire de la peinture. Pont- Aven garde toujours son pouvoir de séduction: l’Aven alimente une dizaine de pittoresques moulins; l’aval est rythmé par les marées; les femmes arborent toujours leur traditionnel costume et leur belle coiffe à gorgerins ou le simple capot qui rehausse, avec dignité, leur silhouette; enfin, la campagne au maillage bocager, les cumulus de beau temps qu’alignent, après l’averse, les vents de noroît, le réseau des diaclases qui découpent les rochers, inclinent au cloisonnisme. André Jolly prend pension à l’Hôtel Terminus ( aujourd’hui, Les Mimosas) nouvellement construit sur le quai, en aval de l’Aven, et tenu par Mme veuve Le Dœuf. Il fait la connaissance du sculpteur-ébéniste, Jean Le Corronc, qui accueille, dans son moulin de Rosmadec, des expositions de peintures. André Jolly lui confie ses toiles et lui grave sur bois des cartes publicitaires. Il représente Pont-Aven avec ses Toits au soleil, et Le Bois d’Amour avec la perspective emblématique du méandre de la rivière (c’est le lieu du Talisman) qui reflète, dans sa turbulence, les arbres qui la bordent.

Séduit par la richesse de la campagne et de la côte, il s’établit dans une petite chaumière au lieu-dit “Kermélen”(sans doute “Kermen” aujourd’hui), dans le vallon de Rospico, entre Port-Manech et Raguénes; “Il y a mille motifs de paysages, en toutes saisons, écrit-il, Les arrangements de la nature y sont à la fois harmonieux et caractéristiques... J’ai choisi celle-là, à l’instigation de mon ami Moret qui y viendra peindre et je vais voir, en la mettant en pratique, ce qu’en vaut l’aune...” (4) En choisissant cette thébaïde rustique, il veut prouver, qu’en dépit d’une jeunesse bourgeoise, il est capable de supporter des conditions de vie précaires. Il s’astreint à une alimentation presque exclusivement végétarienne que lui procure son potager. Il acquiert une chèvre qui lui fournit un litre et quart de lait: “Quand son petit bouc que j’élève pour l’avenir sera sevré -explique-t-il à René- j’aurai près de deux litres. Penn-Lout ( tête grise avec, si l’on veut, selon les cas, une nuance péjorative et ironique de moisi) est charmant et familier et m’accompagne dans les vergers, à la côte, partout.” Il recueille un jeune chat noir qu’il décrit dans une lettre: “ Fri-Du est un motif décoratif ambulant et variant à l’infini, affectueux et grave, adorant les longues stations sur mes épaules... Quand je lis, quand je flemme ou même quand je peins, il a appris en quelques jours à sauter à l’instar de feu Zoulou dont je lui conte parfois les exploits en manière de passe-temps et d’édification...” Il possède deux chiens, fidèles compagnons de balades: “l’actif Jean Bléo et un plus petit, Tousik, devenu fort beau dans son genre, agile, nerveux dans le saut des obstacles les plus divers, bon à la course, joueur infatigable, d’un commerce exquis et débonnaire, mais au demeurant méchant comme la gale pour les autres chiens et les intrus...”

En 1908, il se lance dans la construction d’une maison à Kerdavid, en Névez. Il dirige les travaux. “Je me barbouille, dit-il, d’un jargon étrange... Je ne parle plus que de toises et de pieds, de bastaings et de pannes, de taligots, de linçoirs et d’écoinçons...” Il conçoit un vaste atelier clair et confortable, exposé au nord pour éviter les reflets indésirables. Il dessine le plan de son jardin qu’il met en œuvre avec Fernand Morin. Il plante une grande variété de fruitiers, en particulier des figuiers qui deviennent les éponymes à son domaine.

La chaumière de Kermen puis la maison de Kerdavid constituent des retraites qui libèrent son énergie créatrice. Cependant les retours à Paris restent une nécessité qu’il intègre dans un calendrier contraignant. Apparaissent les contradictions qui déchirent la vie de tout peintre: la quête des motifs que recèlent la campagne et la côte bretonne valorisées par le printemps et l’automne “ qui jette toute la puissance de ses ors, de ses orangés et de ses jaunes clairs” , et le nécessaire contact avec Paris pour assimiler, dans les musées et les galeries, les influences qui nourrissent son art, et pour participer aux rituelles expositions qui développent les relations et peuvent lui apporter la consécration. Les allées et venues entre Paris et le Finistère l’obligent à être “un éternel camp-volant toujours ficelant et déficelant les paquets... Deux semaines avant de partir, on est déjà, semble-t-il en route; deux semaines après, on est encore inquiet et troublé”, écrit-il à René.

Page 1